- GRAMMAIRES (HISTOIRE DES) - La tradition arabe

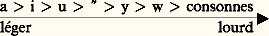

- GRAMMAIRES (HISTOIRE DES) - La tradition arabeOrigines et développement de la tradition des grammairiens arabesC’est probablement dès le lendemain de la conquête islamique (début VIIIe siècle) que se situent les premières réflexions sur la langue arabe. Celles-ci semblent avoir d’abord été le fait des «lecteurs» du Coran, chargés de fixer et de transmettre les normes de la récitation correcte du texte sacré, et soucieux d’en préserver l’intangibilité à une époque où la langue parlée subit, au contact des populations vaincues, une brusque et profonde mutation. Ce n’est cependant qu’à la fin du siècle, avec al- face="EU Domacr" ヷal 稜l (mort en 786) et son élève S 稜bawayhi (mort en 791) que s’établit la première grammaire systématique de l’arabe (Carter, 1968). Le grand traité de S 稜bawayhi, le premier qui soit historiquement attesté, témoigne déjà d’un haut niveau théorique et manifeste certains traits spécifiques dont la tradition postérieure ne se départira plus.Cette originalité a pu faire douter que les premiers grammairiens arabes aient subi l’influence de traditions plus anciennes, en particulier grecques (Carter, 1972). Il y a cependant de bonnes raisons de penser qu’ils ont pu emprunter certains éléments non pas à la pensée aristotélicienne «savante», dont les œuvres ne seront traduites qu’au IXe-Xe siècle, mais à la tradition scolaire des centres de culture grecque du Moyen-Orient, dominés par la tradition stoïcienne (Versteegh, 1977). Il n’en reste pas moins que les éléments ainsi empruntés ont ensuite été réemployés dans un contexte théorique différent, et pour répondre à des fins spécifiques.Jusque vers la fin du IXe siècle, c’est essentiellement à travers la controverse et la polémique que se développe la pensée grammaticale; la plus célèbre est celle qui oppose les grammairiens de Ba ルra (al-M zin 稜, mort en 828, al-Mubarrid, mort en 898) à ceux de K fa (al-Kis ’ 稜, mort en 865, Ia‘lab, mort en 904). Il ne s’agit cependant pas de deux écoles défendant chacune une théorie complète et achevée; les désaccords portent plutôt sur des questions particulières concernant des classes précises de faits, ou des points de méthode, le tout étant aggravé par des rivalités personnelles ou locales. Au demeurant, la nature encore relativement informelle de la pensée grammaticale à cette époque ne lui permettait pas de se constituer en système. Ce n’est qu’au Xe siècle que ce pas décisif sera franchi, dans un contexte dominé par la traduction et la vulgarisation des textes de base de la pensée grecque – et en particulier aristotélicienne – qui confronte les grammairiens à des exigences théoriques nouvelles, et les oblige à une réflexion plus approfondie sur la nature du langage, et sur les fondements logiques de la grammaire; cette réflexion atteindra son point culminant avec Ibn face="EU Caron" ィinn 稜 (mort en 1002).C’est sur ces bases que se constitue et s’institutionnalise ce que l’on pourrait nommer la théorie standard des grammairiens arabes; celle-ci devient une matière fondamentale de l’enseignement classique dispensé par les medersas qui se mettent en place à partir du XIe siècle dans l’ensemble du monde musulman. À partir de ce moment, la pensée grammaticale se trouve de plus en plus marquée par un certain conservatisme; qualitativement, l’essentiel de la production (au demeurant fort abondante) est constitué de manuels, présentant des versions plus ou moins développées de la théorie standard, selon le public visé. Il s’agit souvent de commentaires d’ouvrages antérieurs. C’est ainsi que la ’Alfiyya , poème didactique d’Ibn M lik, suscitera des dizaines de commentaires.Il n’en reste pas moins que, sur cette toile de fond, se détachent de grandes figures, qui n’ont rien à envier à leurs prédécesseurs pour l’originalité de la pensée et la profondeur des vues: citons al-Astar b face="EU Domacr" ヽ 稜 (mort en 1287) ou Ibn Hiš m (mort en 1359), dont l’œuvre atteste la vigueur de la pensée grammaticale arabe jusqu’à une période tardive.Utilisé comme terme descriptif par les premiers grammairiens pour désigner le mode ou la façon de parler des Arabes dont les grammairiens recueillent et analysent les productions langagières, le terme na ムw – cf. l’usage de na ムw dans le Kit b de S 稜bawayhi; pour un commentaire de cette utilisation, cf. Carter (1972), Carter (1973); cf. aussi l’ambiguïté de la définition de na ムw chez Ibn face="EU Caron" ィinn 稜 (I, 34) qui désigne beaucoup plus l’usage des règles que les règles elles-mêmes – acquiert, dans les définitions tardives, l’acception de «grammaire» (cf. les définitions des grammairiens cités dans al-Suy レ 稜, kit , 6). C’est une science ( ルin ‘a ‘ilmiyya ), établie par les premiers grammairiens, qui dégage, à partir de l’examen des énoncés de référence (kal m al-‘arab ), l’ensemble des critères (maq y 稜s ) par lesquels on reconnaît le correct (a ル- ルa ム 稜 ム ) de l’incorrect (al-f sid ). Par ailleurs, na ムw , utilisé dans une acception restrictive par opposition à ta ルr 稜f , désigne la syntaxe: c’est dans cette acception qu’il est utilisé dans als-Suy レ 稜, kit. , 85 (cf. aussi al-Astar b face="EU Domacr" ヽ 稜, 7).L’objet de la syntaxe est toute séquence linguistique correcte conçue comme structure organisée (l’organisation est pensée en termes de ‘ aqd et de tark 稜b : les séquences linguistiques ne sont pas conçues comme de simples concaténations de mots; cf. Ibn face="EU Caron" ィinn 稜, I, 17; Ibn Hiš m, 490, 91; Ibn Ya‘ 稜š, I, 18 sqq.; as-Suy レ 稜, ham ‘, 29 sqq., al-Astar b face="EU Domacr" ヽ 稜, I, 7, 8). La syntaxe inclura donc l’étude des structures où il n’existe aucune prédication (ex.: les génitifs adnominaux), celles où il existe une relation prédicative (’isn d ) sans qu’il y ait de phrase (ex.: les structures construites avec les déverbaux), l’étude des phrases ( face="EU Caron" ギumla ) et enfin l’étude du kal m , c’est-à-dire des phrases pourvues d’une autonomie sémantique.Le but essentiel de la syntaxe est de déterminer le ’i‘r b qui affecte le kal m (cf. par exemple al-Astar b face="EU Domacr" ヽ 稜, 7). ’i‘r b a une acception restreinte de détermination des flexions désinentielles et une acception large de détermination des ma‘ n 稜 syntaxiques, telles les fonctions grammaticales (cf. Ibn face="EU Caron" ィinn 稜, I, 35), par l’intermédiaire des flexions désinentielles.L’assignation du ’i‘r b est sous-tendue par deux théories fondamentales: la théorie des catégories grammaticales et celle du gouvernement (‘ amal ). Nous utilisons ici le terme sans aucune connotation théorique extrinsèque. Par ailleurs, il est ici explicité dans ses dimensions syntaxiques; nous mettons entre parenthèses la discussion sur l’origine du ‘ mil (a-t-il pour origine la volonté de Dieu ou celle du sujet parlant?).Théorie des catégories grammaticalesLes parties du discours sont au nombre de trois: le nom (al-ism ), le verbe (al-fi‘l ) et la particule (al- ムarf ). Les critères qui fondent cette partition diffèrent selon les grammairiens: critères sémantiques (le nom étant par exemple une forme qui désigne sans référence au temps) ou critères formels (le nom étant par exemple la catégorie grammaticale qui prend l’article, le cas oblique...).Théorie du gouvernementLe gouvernement est une relation entre deux éléments soumise à plusieurs principes généraux: nature de l’élément gouverneur (‘ mil ), de l’élément gouverné (ma‘m l ), principes qui régissent la relation entre éléments gouverneurs et éléments gouvernés (ordre respectif des deux éléments, d’où l’importance dans la grammaire du concept de maw ボi ‘ (position); unicité du gouverneur; «spécialisation» des gouverneurs...).Ces principes expliquent la possibilité de certaines opérations grammaticales: déplacement par antéposition et postposition (at-taqd 稜m wat-ta’ ム 稜r ), effacement ( ムadf ). En particulier, tout syntagme nominal a besoin d’un gouverneur, que le gouverneur soit épelé phonétiquement (laf face="EU Domacr" ヽ 稜 ) ou non (ma‘naw 稜 ) – cf. par exemple le long débat entre les deux écoles de K fa et de Ba ルra sur la nature du ‘ mil du mubtada’ (premier terme d’une phrase nominale). Du fait qu’il est gouverné, le nom est affecté d’une flexion désinentielle (’i‘r b ) qui diffère suivant la nature des gouverneurs.L’organisation de plusieurs traités de syntaxe tardifs et à usage didactique s’explique comme résultante de ces deux théories: après une première partie consacrée aux notions générales de la grammaire, on étudie le ’i‘r b affectant les noms: cas nominatif (al-marf ‘ t ), cas direct (al-man ル b t ), cas oblique (al-ma face="EU Caron" ギr r t ); suit la syntaxe des verbes, ensuite celle des particules.Recherches sémantiquesChronologiquement, les premiers travaux en rapport avec des préoccupations sémantiques sont des enquêtes lexicographiques. Dès le début du VIIIe siècle, de telles enquêtes sont entreprises pour recueillir, auprès d’informateurs issus de tribus considérées comme parlant un arabe pur, l’énorme masse de données linguistiques (poèmes, proverbes, récits...) qui vont servir de référence dans le travail d’explicitation lexicale et grammaticale du Texte coranique.Sur cette base vont se développer, surtout à partir du IXe siècle, les premières recherches lexicologiques. Les premières productions seront, dans ce domaine, des lexiques organisés autour de divers axes thématiques: anatomie humaine ou animale, zoologie, botanique, etc. ou des recueils de mots rares (naw dir ).Plus tard (Xe-XIe s.), la production se spécialise et s’affine, donnant naissance à de véritables études de sémantique lexicale comme le Kit b al-Fur q de Ab Hil l al-‘Askar 稜. Ces études discutent de problèmes importants tel celui des rapports entre nom et designatum, celui des divers types de relations (opposition, complémentarité, intersection, inclusion...) entre termes lexicaux dans un même domaine notionnel, ou encore le débat entre partisans et adversaires de la thèse de l’existence de la synonymie stricte dans la langue. Ces derniers sont d’ailleurs amenés, en argumentant leur position, à élaborer une conception qui rappelle l’opposition moderne entre connotation et dénotation. Les acquis de la lexicologie et les débats qu’elle a suscités vont avoir des prolongements divers, d’une part, dans les théories grammaticales proprement dites et, d’autre part, dans les recherches complexes et approfondies que développeront les spécialistes des Fondements de la jurisprudence (’u ル l al-fiqh ) sur la théorie de la signification.À partir du IXe siècle apparaissent aussi les premières études significatives dans le domaine de la critique littéraire. Ces études, stimulées par le développement de la grammaire et des sciences coraniques, vont poser les jalons de la rhétorique arabe, en tirant d’ailleurs profit des œuvres d’Aristote en ce domaine.Le grand débat qui domine ces travaux est celui de l’opposition entre forme (lafd ) et sens (ma‘n ). La tentative d’élucider la nature exacte du dogme de l’inimitabilité du Coran (’i‘ face="EU Caron" ギ z ) va exacerber ce débat entre partisans de la primauté du sens dans la qualité littéraire du texte et tenants de la primauté de la forme. Les tentatives de synthèse entre ces deux extrêmes resteront superficielles et peu convaincantes jusqu’à l’intervention magistrale, au XIe siècle, de ‘Abd al-Q hir Al- face="EU Caron" ィur face="EU Caron" ギ n 稜, qui, dans deux ouvrages majeurs, Dal ’il al-’I‘ face="EU Caron" ギ z et ’Asr r al-Bal face="EU Updot" 濫a , jette les bases méthodologiques et techniques d’une véritable sémantique grammaticale et d’une théorie générale des figures. Dans le premier ouvrage, Al- face="EU Caron" ィur face="EU Caron" ギ n 稜 établit que ce qui caractérise en propre un texte, ce n’est ni son contenu thématique, ni son vocabulaire, ni même l’utilisation de telles ou telles figures ou images, mais l’agencement particulier des termes entre eux (nadm ), agencement nécessairement lié aux possibilités de choix indissolublement syntaxiques et sémantiques qu’offre le système grammatical de la langue. Dans son second ouvrage, il développe une théorie à la fois puissante et fine du sens figuré dans les langues en général et en arabe en particulier. Les successeurs d’Al- face="EU Caron" ィur face="EU Caron" ギ n 稜, bien qu’ils aient tenu son œuvre en grande estime, et qu’ils l’aient développée sur certains points, se sont montrés incapables d’assurer véritablement la relève. Avec eux, le génial système d’analyse du Maître évolue vers un système rhétorique à visée essentiellement didactique.Ta size=5ルr size=5稜f: morphologie et phonologieAl-Ašm n 稜 (mort en 1495) écrit: «Dans la terminologie technique, ta ルr 稜f désigne deux opérations:1. Donner au mot diverses structures pour des «sens» (ma‘n : terme ambigu qui peut aussi bien désigner une notion grammaticale: l’appartenance à une catégorie, un temps... que la charge sémantique d’une racine ; nous gardons cette ambiguïté et faisons systématiquement figurer la traduction «sens» entre guillemets) différents, comme le diminutif, le pluriel brisé, les participes actif et passif. L’habitude des auteurs est de mentionner cette section avant le ta ルr 稜f ... alors qu’elle en fait bien partie;2. Changer le mot, non pas pour un nouveau «sens» mais pour un autre motif. Cela se limite à l’augmentation, à l’effacement, au transfert et à la gémination. C’est cette dernière partie que nous appellerons ici ta ルr 稜f , selon la terminologie des auteurs anciens ( ネ šiyat A ル- プabb n ‘al Šar ム Al-Ašm n 稜 ‘al ’Alfiyyat Ibn M lik ).Dans ce texte se dégage bien la double acception du terme ta ルr 稜f : une acception large qui englobe la morphologie et la phonologie, et une acception restreinte, attribuée aux grammairiens anciens, qui se limite à la phonologie.MorphologieLa morphologie définit les structures de base (binya ’a ルliyya ) nominales et verbales et décrit les processus dérivationnels et flexionnels qui permettent d’en tirer, par augment ou redoublement, les autres formes. Une structure de base est un agencement de consonnes et de voyelles lié à un «sens» grammatical (ex: verbe, passé). Cet agencement est noté au moyen des consonnes F‘L où F = C1, première consonne radicale; ‘= C2, seconde consonne; L = C3, troisième consonne (ainsi, la structure de base FA‘ALA = C1AC2AC3, liée au «sens» grammatical: verbe passé). Dans les structures de base se réalisent les racines qui sont elles-mêmes des éléments à double face: une face phonique de 3 ou 4 consonnes (ex.: face="EU Dodot" ドRB, KTB) et une face sémantique (ex.: frapper, écrire). Soit un mot comme ボaraba (il a frappé) qui est un verbe au passé, il se compose d’une racine dont la face phonique est ドRB et la face sémantique «frapper» combinée à la structure de base FA‘ALA, où sont spécifiés l’agencement des voyelles et leur timbre (ie, a,a et non pas u,i) qui sont liés au «sens» grammatical «verbe, passé».La grammaire comporte par ailleurs une procédure de reconnaissance qui permet de relier tout mot de la langue à l’une des structures définies ou produites par la morphologie. Cette procédure consiste en l’assignement d’un schème (wazn ) à tout mot. Le wazn est lui aussi noté en terme de F‘L, les augments étant écrits tels quels (ex.: ’arsala (envoyer) a le wazn ’af‘ala , ce qui le classe dans les formes dérivées, ayant le «sens» grammatical: «factitif, transitif»).PhonologieChaque forme phonétique ayant été rattachée à l’une des formes (de base ou dérivée) répertoriées en morphologie, il reste à expliquer pourquoi certaines formes prononcées ne sont pas identiques à ces dernières. Soit la forme phonétique q la (dire, verbe, passé). La procédure de reconnaissance permet de l’assigner à la binya ’a ルliyya FA‘ALA et de reconstituer sa racine: QWL. La combinaison de la racine et de la structure de base donne: QAWALA, qui n’est pas la forme phonétique. La tâche de la phonologie est précisément d’expliquer la distorsion entre cette forme postulée par le raisonnement grammatical et considérée comme une représentation abstraite et la forme effectivement prononcée (lafd ). L’explication est toujours conçue dans un système synchronique; la pertinence d’une explication diachronique étant explicitement niée (cf. Ibn face="EU Caron" ィinn 稜, Mun ルif , I, p. 190). Il appartient au grammairien de formuler les règles qui régissent cette distorsion, règles qui doivent être générales. Leur formulation inclut naturellement des contextes phonétiques précis, mais également des données morphologiques. Ces règles générales sont à leur tour motivées par une tendance naturelle censée régir le comportement linguistique des Arabes anciens, la «légèreté» ( face="EU Domacr" 更iffa ) selon laquelle a est plus «léger» que i et i plus léger que u (a 礪 i 礪 u), gradation qui recoupe l’échelle de sonorité des phonéticiens modernes. Cette échelle classe l’ensemble des segments de la langue de la manière suivante:

(cf. Ladefoged, 1975, et, pour plus de détails sur cette notion de légèreté et sa place dans la grammaire, Bohas, 1981). Toute la phonologie est alors motivée par le seul principe suivant: éviter les séquences «lourdes», une intuition d’équilibre étant reconnue aux locuteurs anciens. Quant aux processus qui permettent d’éviter l’apparition de séquences «lourdes» dans les formes prononcées, ils sont de plusieurs sortes: substitution (/nb/ 轢mb), mutation (processus limité aux glides, ex.: /iwa/ 轢iya), le transfert (/qwul/ 轢quwl), la gémination (ex.: /madada/ 轢madda). Le mode d’application des règles est longuement discuté (séquentielles, ordonnées, s’appliquant au radical d’abord puis au mot...). Enfin, la phonologie comporte des règles tardives d’effacement ou d’épenthèse destinées à rendre compte des divers phénomènes de pause et de sandhi.PhonétiqueDans les grands traités des grammairiens, la phonétique n’occupe qu’une place minime, à la fin de l’ouvrage. Il existe néanmoins des traités qui lui sont spécifiquement consacrés, comme le Sirr ルin ‘at al-’i‘r b d’Ibn face="EU Caron" ィinn 稜 (voir Fleisch, 1958). Cet aspect mineur des théories des grammairiens arabes a été abondamment étudié par les orientalistes et les linguistes contemporains. Les grammairiens arabes sont parvenus très tôt à des descriptions élaborées qui ne semblent pas avoir fondamentalement évolué ensuite.D’après le Kit b de S 稜bawayhi, les segments [-syllabiques] ( ムarf ) sont au nombre de 29, nombre qui atteint 42 lorsque sont prises en compte les variantes (6 validées et 7 non validées). Les zones d’émission (16 selon S 稜bawayhi) font l’objet d’une description très fine (voir Fleisch, 1961, et Roman, 1977). Plusieurs traits organisent ces segments, en particulier une opposition ma face="EU Caron" ギh r/ mahm s qui a fait l’objet d’interprétations contradictoires (voir Blanc, 1967, et Roman, 1977), les ma face="EU Caron" ギh r étant: hamza , ’alif , ‘ ayn, face="EU Updot" 濫ayn , q f , face="EU Caron" ギ 稜m , y ’ , ボ d , l m , n n , r ’ , レ ’ , d l , z y , ボ ’ , face="EU Domacr" ヽ l , b ’ , mim , w w (soit 19 segments) et les mahm s : h ’ , ム ’ , face="EU Domacr" 更 ’ , k f , šin , s 稜n , t ’ , ル d , face="EU Domacr" 龜 ’ , f ’ (soit 10 segments); et une opposition šad 稜d /ri face="EU Domacr" 更w qui correspond, en gros, à l’opposition [+/ 漣 continu] (cf. Fleisch, 1961, et, pour une étude plus approfondie, Roman, 1977). Un trait, ’i レb q , distingue les emphatiques des autres segments; son interprétation à la lumière des recherches phonétiques plus récentes a prêté à controverse (voir Roman, 1977, et Ghazeli, 1977).

(cf. Ladefoged, 1975, et, pour plus de détails sur cette notion de légèreté et sa place dans la grammaire, Bohas, 1981). Toute la phonologie est alors motivée par le seul principe suivant: éviter les séquences «lourdes», une intuition d’équilibre étant reconnue aux locuteurs anciens. Quant aux processus qui permettent d’éviter l’apparition de séquences «lourdes» dans les formes prononcées, ils sont de plusieurs sortes: substitution (/nb/ 轢mb), mutation (processus limité aux glides, ex.: /iwa/ 轢iya), le transfert (/qwul/ 轢quwl), la gémination (ex.: /madada/ 轢madda). Le mode d’application des règles est longuement discuté (séquentielles, ordonnées, s’appliquant au radical d’abord puis au mot...). Enfin, la phonologie comporte des règles tardives d’effacement ou d’épenthèse destinées à rendre compte des divers phénomènes de pause et de sandhi.PhonétiqueDans les grands traités des grammairiens, la phonétique n’occupe qu’une place minime, à la fin de l’ouvrage. Il existe néanmoins des traités qui lui sont spécifiquement consacrés, comme le Sirr ルin ‘at al-’i‘r b d’Ibn face="EU Caron" ィinn 稜 (voir Fleisch, 1958). Cet aspect mineur des théories des grammairiens arabes a été abondamment étudié par les orientalistes et les linguistes contemporains. Les grammairiens arabes sont parvenus très tôt à des descriptions élaborées qui ne semblent pas avoir fondamentalement évolué ensuite.D’après le Kit b de S 稜bawayhi, les segments [-syllabiques] ( ムarf ) sont au nombre de 29, nombre qui atteint 42 lorsque sont prises en compte les variantes (6 validées et 7 non validées). Les zones d’émission (16 selon S 稜bawayhi) font l’objet d’une description très fine (voir Fleisch, 1961, et Roman, 1977). Plusieurs traits organisent ces segments, en particulier une opposition ma face="EU Caron" ギh r/ mahm s qui a fait l’objet d’interprétations contradictoires (voir Blanc, 1967, et Roman, 1977), les ma face="EU Caron" ギh r étant: hamza , ’alif , ‘ ayn, face="EU Updot" 濫ayn , q f , face="EU Caron" ギ 稜m , y ’ , ボ d , l m , n n , r ’ , レ ’ , d l , z y , ボ ’ , face="EU Domacr" ヽ l , b ’ , mim , w w (soit 19 segments) et les mahm s : h ’ , ム ’ , face="EU Domacr" 更 ’ , k f , šin , s 稜n , t ’ , ル d , face="EU Domacr" 龜 ’ , f ’ (soit 10 segments); et une opposition šad 稜d /ri face="EU Domacr" 更w qui correspond, en gros, à l’opposition [+/ 漣 continu] (cf. Fleisch, 1961, et, pour une étude plus approfondie, Roman, 1977). Un trait, ’i レb q , distingue les emphatiques des autres segments; son interprétation à la lumière des recherches phonétiques plus récentes a prêté à controverse (voir Roman, 1977, et Ghazeli, 1977).

Encyclopédie Universelle. 2012.